Perjalanan Awal Sekolah Kartini: Dari Semarang ke Seluruh Nusantara

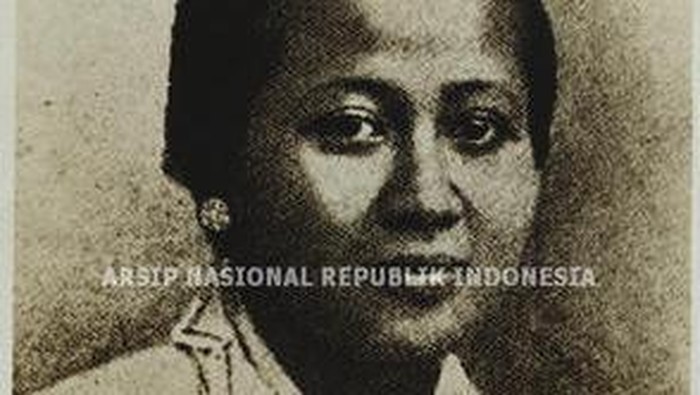

Peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April bukan hanya momentum mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pejuang emansipasi perempuan, tetapi juga menjadi pengingat akan perjuangannya di bidang pendidikan. Salah satu warisan paling monumental dari pemikiran Kartini adalah pendirian Sekolah Kartini, yang bermula di Semarang dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara.

Sekolah Kartini bukan sekadar institusi pendidikan biasa. Ia adalah simbol gerakan pencerahan, yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan—bahwa kaum perempuan juga berhak untuk mengenyam pendidikan, memahami dunia, dan mengambil peran penting dalam kehidupan sosial.

Perjalanan Awal Sekolah Kartini: Dari Semarang ke Seluruh Nusantara

Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Sebagai perempuan bangsawan Jawa yang terikat adat pingitan, Kartini tidak dapat melanjutkan pendidikan formal setelah usia 12 tahun. Namun, keterbatasan fisik itu tidak membatasi pemikiran dan semangatnya untuk belajar.

Melalui korespondensinya dengan para sahabat di Eropa, terutama Rosa Abendanon, Kartini mengekspresikan gagasan-gagasannya mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan, kesetaraan hak, dan modernisasi masyarakat Jawa. Surat-suratnya kemudian dibukukan dalam karya legendaris “Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang), yang menjadi pijakan filosofi Sekolah Kartini.

Awal Berdirinya Sekolah Kartini di Semarang

Gagasan pendirian sekolah bagi perempuan dari kalangan pribumi mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh Belanda progresif, salah satunya adalah J.H. Abendanon, Direktur Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan pada masa Hindia Belanda. Atas dorongannya, pada tahun 1912, berdirilah Sekolah Kartini pertama di Semarang.

Sekolah ini didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak perempuan pribumi yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan formal. Kurikulumnya mencakup pelajaran membaca, menulis, berhitung, kerajinan tangan, tata boga, serta pendidikan moral dan kebersihan.

Meski saat itu masih banyak resistensi dari kalangan konservatif, pendirian Sekolah Kartini menjadi tonggak penting yang membuka pintu bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan di luar lingkungan keluarga dan adat.

Dukungan dari Pemerintah Kolonial dan Tokoh Progresif

Kesuksesan sekolah di Semarang menjadi inspirasi bagi kota-kota lain untuk mengikuti jejak serupa. Pemerintah kolonial, yang kala itu ingin menunjukkan citra sebagai penguasa yang ‘beradab’, mendukung perluasan Sekolah Kartini ke kota-kota besar lainnya.

Tokoh-tokoh seperti Abendanon, serta kalangan intelektual Belanda yang tergabung dalam kelompok Etische Politiek (Politik Etis), mendorong perluasan sistem pendidikan bagi bumiputra, termasuk perempuan. Mereka memandang bahwa pendidikan adalah jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi ketimpangan sosial.

Penyebaran Sekolah Kartini ke Berbagai Daerah

Setelah Semarang, Sekolah Kartini mulai berdiri di kota-kota besar lainnya seperti:

-

Surabaya (1913)

-

Yogyakarta (1914)

-

Bogor dan Malang (1915)

-

Cirebon, Bandung, dan Madiun (1916–1917)

Setiap sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal, namun tetap mempertahankan inti misi Kartini: memberdayakan perempuan melalui pendidikan.

Jumlah murid pun semakin bertambah dari waktu ke waktu, termasuk dari kalangan bangsawan dan priyayi yang mulai memahami pentingnya pendidikan bagi putri-putri mereka. Lambat laun, sekolah ini menjadi pusat lahirnya generasi perempuan intelektual yang mampu membaca, menulis, dan berpikir kritis—sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu.

Baca juga:Begini Kondisi Bocah Perempuan 7 Tahun yang Tewas Bersandar di Bekasi

Tantangan dan Perjuangan

Meski bertumbuh, pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Kartini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan datang dari berbagai sisi, antara lain:

-

Penolakan dari kalangan tradisionalis

Banyak tokoh masyarakat menolak gagasan menyekolahkan anak perempuan, karena dianggap bertentangan dengan nilai adat dan agama. -

Keterbatasan tenaga pengajar perempuan

Pada awalnya, guru di Sekolah Kartini mayoritas berasal dari Belanda atau Indo-Eropa, karena sangat sedikit perempuan pribumi yang memiliki kualifikasi pendidikan. -

Pembiayaan operasional

Sebagian besar sekolah bergantung pada bantuan pemerintah kolonial atau donatur pribadi, sehingga keberlanjutannya tidak selalu stabil.

Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran para perempuan lulusan sekolah Kartini yang kemudian menjadi guru, bidan, perawat, dan aktivis, menunjukkan bahwa keberadaan sekolah ini sangat penting bagi kemajuan sosial masyarakat pribumi.

Peran Alumni Sekolah Kartini

Banyak alumni Sekolah Kartini yang kemudian menjadi tokoh penting dalam pergerakan perempuan Indonesia. Mereka aktif dalam

organisasi seperti Putri Mardika, Dharma Wanita, dan Perwari, yang memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan hukum.

Beberapa di antaranya bahkan turut terlibat dalam pergerakan nasional menjelang kemerdekaan Indonesia, menjadi jembatan

antara kaum perempuan dan dunia politik yang sebelumnya didominasi laki-laki.

Warisan Sekolah Kartini dalam Sistem Pendidikan Modern

Warisan Sekolah Kartini tidak hanya tercermin dalam sejarah, tetapi juga dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini.

Konsep pendidikan inklusif bagi perempuan yang dulu diperjuangkan Kartini kini telah menjadi bagian dari kebijakan nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadikan tanggal 21 April sebagai momen refleksi terhadap perjuangan pendidikan bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan. Semangat Kartini kini dilanjutkan oleh ribuan guru perempuan, penggerak komunitas, dan pelajar perempuan di seluruh negeri.

Sekolah Kartini sebagai Simbol Emansipasi

Hingga kini, nama “Sekolah Kartini” masih digunakan di berbagai daerah, baik sebagai nama sekolah dasar, sekolah kejuruan

maupun lembaga pelatihan perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai perjuangan Kartini tetap hidup dalam dunia pendidikan Indonesia.

Lebih dari sekadar institusi, Sekolah Kartini adalah simbol dari perlawanan terhadap ketertinggalan, harapan untuk kemajuan, dan komitmen terhadap kesetaraan.

Penutup

Perjalanan Sekolah Kartini dari Semarang ke seluruh Nusantara adalah bab penting dalam sejarah emansipasi pendidikan perempuan di Indonesia.

Dengan semangat keberanian, ketekunan, dan keinginan untuk mencerdaskan bangsa, Kartini telah meletakkan dasar

bagi generasi penerus untuk terus belajar, berkarya, dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

Warisan ini bukan hanya milik perempuan, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia yang percaya bahwa

pendidikan adalah hak semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau asal-usul.